|

Size: 21983

Comment:

|

Size: 22414

Comment:

|

| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |

| Line 2: | Line 2: |

| Itt írjon a(z) MigranPhysio-ról/ről | <<TableOfContents(2)>> |

| Line 7: | Line 8: |

| {{https://media-de.amboss.com/media/thumbs/big_5d78a54b33f73.jpg||width=800}} |

|

| Line 8: | Line 11: |

| Line 19: | Line 23: |

| {{https://dccdn.de/pictures.doccheck.com/images/e66/718/e66718495fe95f98ab46c953f6900a2f/50369/m_1407914761.jpg||width=800}} |

|

| Line 20: | Line 26: |

| Line 24: | Line 31: |

| {{https://www.leben-und-migraene.de/sites/leben_und_migraene_de/files/styles/oneup_layout_desktop_2220/public/2020-08/200108_symptome-verlauf_desk.png?itok=vtLUsM9g||width=800}} |

|

| Line 25: | Line 34: |

| Line 98: | Line 108: |

| Abb 3: https://www.kopfschmerzen.de/migraene/verlauf-migraene | Abb 3: https://www.leben-und-migraene.de/migraene/symptome |

| Line 100: | Line 110: |

| Alle Internetquellen zuletzt abgerufen am 6.5.2022 |

Contents

Definition

Als Migräne bezeichnet man eine Kopfschmerzerkrankung, welche sich vorwiegend in einem plötzlich auftretenden, sich wiederholenden, stark pulsierenden Kopfschmerz äußert. Meist tritt dieser nur in einer Kopfhälfte auf, am häufigsten frontal oder frontotemporal. Der Schmerz kann allerdings auch während eines Anfalls Seite wechseln. Als Begleiterscheinung des Kopfschmerzes tritt häufig Übelkeit, Erbrechen, Licht-, und Geräuschempfindlichkeit auf. Je nach Art des Schmerzes und Begleiterscheinung werden verschiedene Subtypen der Migräne unterschieden, wie beispielsweise die opthalmoplegische Migräne oder die vestibuläre Migräne. Bei bis zu 30% der Fälle kommt es außerdem zum Auftreten von sogenannten Auraphänomenen. Diese sind fokale neurologische Ausfälle, die sich je nach betroffener Hirnregion unterschiedlich äußern können. Sehstörungen wie Gesichtsfeldeinschränkungen oder Dop-pelbilder sind häufige Auraphänomene, aber auch Paresen, Ataxie oder Schwindel sind nicht selten. Sowohl Attacken mit als auch ohne Aura können sog. Prodromi vorausgehen. Diese äußern sich in un-spezifischen Frühsymptomen, wie zum Beispiel Schwindel, Stimmungsschwankungen oder Blässe. Eine Migräneattacke dauert üblicherweise zwischen 7-72h an, mit langsam zunehmendem Schmerzle-vel. Hält eine Attacke länger, spricht man von einem Status migränosus.

Abb. 1: Übersicht des Krankheitsbildes Migräne

Entstehung des Kopfschmerzes

Die Pathophysiologie des Kopfschmerzes ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt einige theoretische Ansätze, welche kontrovers diskutiert werden und mit welchen derzeit Forschung betrieben wird. Momentan geht man davon aus, dass eine Kombination aus Umwelteinflüssen und pathophysiologischen Mechanismen im individuellen Organismus zu einer Migräneattacke führen kann. Auch eine genetische Prädisposition ist nicht auszuschließen. So sind zum Beispiel Frauen 3-mal häufiger betroffen als Männer. Mögliche Triggerfaktoren aus der Umwelt können beispielsweise Wetterumschwünge, Stress, Rauschmittel, tyraminhaltige Lebensmittel, die Menstruation oder die Einnahme von hormonellen Kontrazeptiva sein. Über die patophysiologischen Mechanismen gibt es verschieden Theorien. Ein Erklärungsansatz beschreibt eine Veränderung der Serotoninkonzentration und die Aktivierung des trigeminovaskulären Systems. Während einer Migräneattacke kommt es zu einer erhöhten Freisetzung von Serotonin (5-HT) aus den Axonendigungen der Dura mater, zwischen den Anfällen ist die Serotoninkonzentration erniedrigt. Als Neutotransmitter führt das freigesetzte Serotonin indirekt zu einer Gefäßdilatation in der harten Hirnhaut, was die pulsierenden und drückenden Kopfschmerzen auslöst. Auch die Aktivierung des trigeminovaskulären Systems - welches die Tatsache beschreibt, dass alle Blutgefäße der Hirnhäute und des Gehirns vom N.trigeminus innerviert werden - führt zu einer Erweiterung der Gefaäße. Im Verlauf dieser beiden Vorgänge soll es dann zu einer neurogenen Entzündung der Hirnhäute kommen, was wiederum länger anhaltenden Kopfschmerzen oder Nackensteifheit ausloöst. Ein weiterer theoretischer Ansatz beschreibt die sog. Cortical-spreading-Depression (CSD). Diese „gilt als pathophysiologisches Korrelat von Migräne mit Aura und Kopfschmerzattacken.“ (Chen et al, 2022) CSD ist der Auslöser für verschieden neuronale Mechanismen, die vor allem indirekt Auswirkungen auf die zerebrale Durchblutung haben. So wird beispielsweise die neuronale Aktivität des Kortex kurzzeitig unterdrückt, „die betroffenen Neuronen sind dabei etwa eine Minute lang unerregbar.“ (Weichselbaum, 2004) Des weiteren kann es zu einer Störung der Ionenhomöostase kommen, was zur Auslösung der sog. Streudepolarisation (SD) führt. Hierbei handelt es sich um eine langsame Depolarisation über den Kortex, die meist nur auf einer Hemisphäre abläuft. Durch CSD kann außerdem die Aktivierung von duralen Nozizeptoren, welche für Schmerzempfindung zuständig sind, und Teilen des N.trigeminus beo-bachtet werden. Auch auf den Thalamus und die Amygdala hat CSD Einwirkungen. Der genauerer Zu-sammenhang zwischen den oben genannten Mechanismen und Migräneattacken mit Aura befindet sich allerdings noch in Forschung. Ein dritter Ansatz erforscht derzeit Migräne im Zusammenhang mit Calzium-abhängigen Kalium-Kanälen. Hierbei wird von einer Genmutation ausgegangen, welche das Gen KCNN3 betrifft. Dieses Gen ist auf einem Chromosom lokalisiert, welches bewiesen mit der autosomal dominant vererbten familiä-ren hemiplegischen Migräne (FHM) im Zusammenhang steht. Das Gen KCNN3 codiert eine bestimmte Art Kalium-Kanal, welcher „in bestimmten Bereichen des Gehirns bevorzugt exprimiert wird und dort die Erregungsfrequenz und das Entladungsmuster der Neurone moduliert.“ (Weichselbaum, 2004) Auch der Rolle von Ionenkanäle im ZNS wird immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Defekte an diesen Kanalproteinen können Instabilitäten im ZNS hervorrufen. So kann es beispielsweise zu pathophysiologi-schen Veränderungen an den P/Q-Typ Kalziumkanälen kommen. Diese können wiederrum mit CSD und der Freisetzung von Neurotransmittern, wie Serotonin, in Verbindung gebracht werden. Die neuronale Überregebarkeit, die oft bei Migränepatienten festgestellt wird, kann ebenfalls mit einer Veränderung der Ionenkanäle erklärt werde.

Phasen der Migräne

Prodromie

Oft werden unspezifische Vorboten, die sogenannte Prodromie von den Patienten beschrieben. Sie treten wenige Stunden/ Tage vor der Migräneattacke ohne Aura bzw. mit Aura auf. Dazu gehören bei-spielsweise Stimmungsveränderung, Heißhunger, Appetitlosigkeit, Konzentrationsprobleme, vermehrter Durst etc. . Kurz bevor die Kopfschmerzen auftreten, klingen die Symptome wieder ab, sie können aber auch anhalten. Zu unterscheiden sind bestimmte Auslösefaktoren, sogenannte Trigger- Faktoren. Diese können beispielsweise tyraminhaltige Nahrungsmittel (Weichkäse, Schokolade, Meeresfischerzeugnis-se) Rauschmittel, Wetterumschwünge, Stress, die Menstruation oder die Einnahme von hormonellen Kontrozeptiva sein.

Migräne mit Aura

Generell wird zwischen Migräne mit (MA) und ohne Aura (MO) unterschieden. Diese Phasen folgen je-weils der Prodromie. Circa 30 % der Migränepatienten leiden an einer MA. Ein Teil der Patienten berichtet allerdings auch über das Auftreten beider Formen. Die Aura ist ein neurologisches Symptom und kann Veränderungen im Hirnstamm hervorrufen. Sie ent-wickelt sich innerhalb von 5 bis 20 Minuten und hält max. für 60 Minuten an. Das oft mit Migräne in Zusammenhang gebrachte Symptom Kopfschmerz kann in diesem Fall nur obliga-torisch vorhanden sein. Die Aura ist geprägt von schwerwiegenden Symptomen und die Betroffenen sind meist in ihrem Alltag eingeschränkt. Bei 99% der Migränepatienten tritt eine visuelle Aura mit Gesichtsfeldausfällen (Skotom) auf, wobei die Sehrinde beeinträchtig ist. Visuelle Blitze und Augenflimmern sind dabei die Folge und werden als Flim-merskotom bezeichnet. Circa 31 % der Betroffenen leiden unter Sensibilitätsstörungen, sowie ungefähr 18% unter Sprachstörungen. Weitere auftretende Symptome können beispielsweise eine Verstärkung der Farbwahrnehmung, Taubheitsgefühl, Schwindelgefühlen und Paresen sein.

Abb. 2: Gesichtsfeldausfälle

Migräne ohne Aura

Bei einer Migräneattacke ohne Aura ist der Kopfschmerz wohl das bekannteste Symptom. Circa 70% der betroffenen Patienten leiden unter MO. Es handelt sich um idiopathische wiederkehrende Kopf-schmerzattacken. Dieser Schmerz dauert ca. 4 bis 72 Stunden an und kann dabei stark bis mäßig ausfal-len. Einen länger anhaltenden Schmerze bezeichnet man als Status migraenosus. Der Kopfschmerz ist oft einseitig lokalisiert, pulsierend und wird durch Aktivitäten verstärkt. Typische Begleitphänomene sind depressive Stimmungen, Erbrechen, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Licht -, Geräusch-, und Geruchsemp-findlichkeiten.

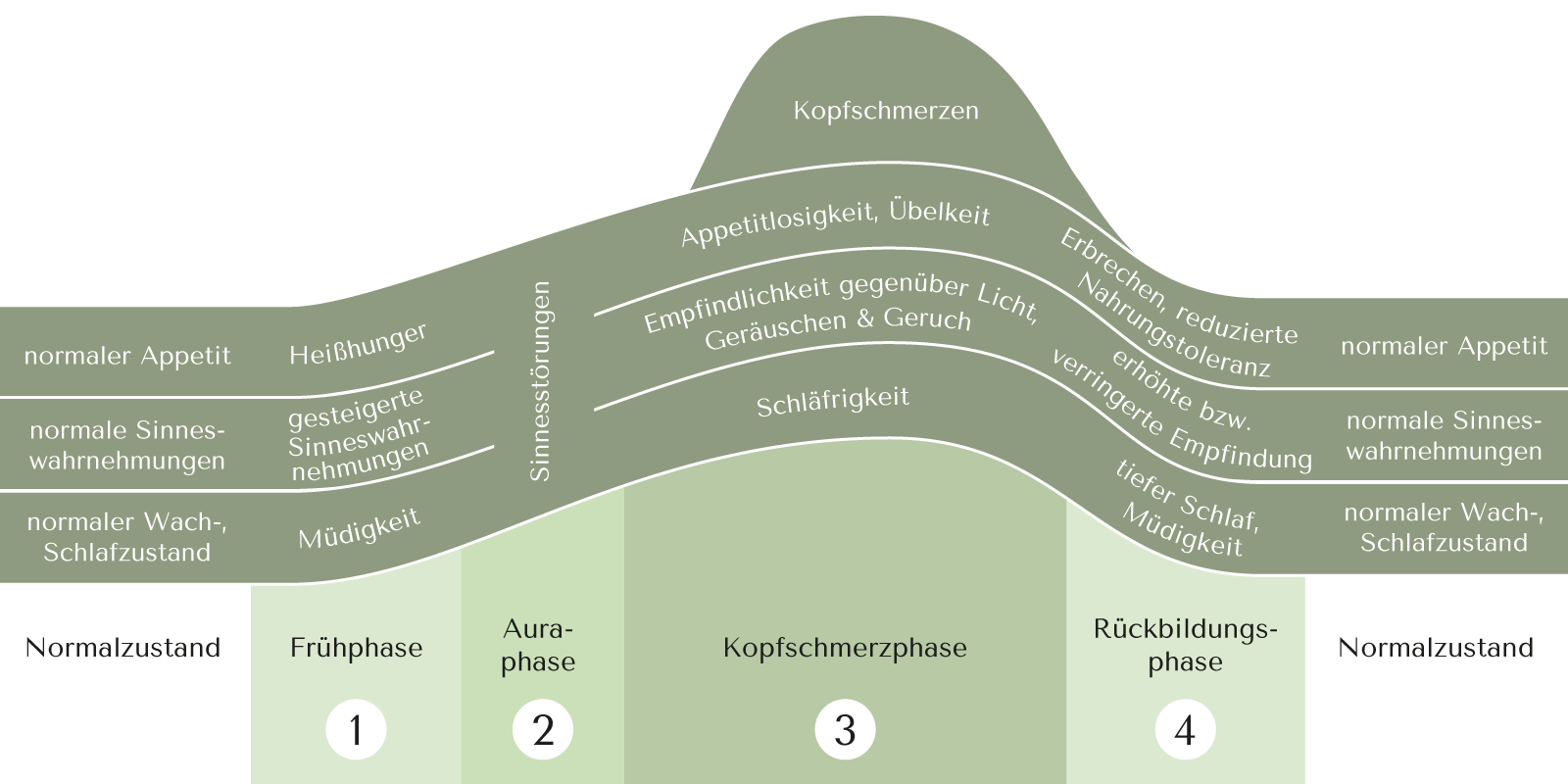

Abb 3: Verlauf einer Migräneattacke

Begleitsymptomatik und den Einsatz von Medikamenten

Um einen bestmöglichen Therapieerfolg zu ermöglichen, ist eine frühe und hochdosierte Medikamen-teneinnahme erforderlich. Bei leichtem Kopfschmerz und milden Symptomen wird von einer leichter bis mittelstarken Migräneat-tacke gesprochen. Die weltweit häufigsten verordneten Medikamente gehören zu der Gruppe der NSAR (nichtsteroidalen Antirheumatika). Ihre Beliebtheit resultiert aus einer schnellen analgetischen und an-tiphogistischen Wirkung. Diese positive Wirkung kommt durch eine Hemmung der Prostaglandinsynthe-se zustande. Die erheblichen Nebenwirkungen werden jedoch oftmals unterschätzt. Hauptsächlich han-delt es sich um Nebenwirkungen am Gastrointestinaltrakt oder an der Niere. Der Einsatz sollte deswe-gen immer sorgfältig bedacht werden. Die darin enthaltende Acetylsalicylsäure kann von dem Patienten oral oder intravenös verabreicht wer-den. Eine intravenöse Applikation sollte dabei nur bei einem Notfall in Betracht gezogen werden. Ibuprofen ist ein gängiges Medikament und sollte vom Patienten ausschließlich oral aufgenommen werden. Bei einer richtigen Applikation und Dosierung besteht ein äußerst geringes Risiko für schwer-wiegende Nebenwirkungen.

Bei stärkeren Migräneattacken stellen NSAR nicht den erwünschten Effekt dar und es wird empfohlen auf den Wirkstoff Triptan umzusteigen. Triptane sind Serotoninantagonisten (wirken an 5-HT1-Rezeptor) und sind allgemein gut verträglich und sicher. Sie wirken als Entzündungshemmer und verhindern eine aseptische Entzündung der Duraarterien. Die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren wird dabei gehemmt und eine Konstriktion der Gefäße herbeigeführt. Triptane sollten nach der Auraphase (Beginn der Kopfschmerzphase) eingenommen wer-den, da sich die Symptomatik sonst verschlimmern könnte. Triptane können in drei Untergruppen aufge-teilt werden. Die erste Gruppe beinhaltet den Arzneistoff Sumatriptan, welcher subcutan verabreicht wird, und weist eine schnelle und starke Wirkung mit einer kurzen Wirkdauer und einer hohen Neben-wirkungswahrscheinlichkeit auf. Durch dessen Verabreichung wir die migränetypische Gefäßdilatation verringert, wodurch die Kopf-schmerzsymptomatik verbessert wird. Die zweite Gruppe setzt aus den Arzneistoffen wie Eletriptan, Rizatriptan, Almotriptan, Sumatriptan und Zolmitriptan zusammen. Sumatriptan sollte hier allerdings oral eingenommen werden. Die dritte Unter-gruppe ermöglicht eine lange Wirkdauer mit einem langsamen Wirkungseintritt. Zu dieser Gruppe gehö-ren die Arzneistoffe Frovatriptan und Naratrip. Eine erhöhte Dosierung kann zwar eine erhöhte Wirksamkeit bieten, sollte jedoch, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, nicht durchgeführt werden. Ein Blutdruckanstieg zählt zu den am Häu-figsten auftretenden Nebenwirkungen. Bei Anzeichen von Ischämien, Kopfschmerz, Schwindel und Müdigkeit sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Eine Kombination von Triptan + NSAR kann bei langen oder wiederkehrenden Migräneattacken einge-nommen werden. Bei Übelkeit, sollte zusätzlich ein Antimetikum verabreicht werden. Die Wirkstoffe Metoclopramid (RCP) und Domperidon sind dabei sehr gängig und werden oral eingenommen. Metoclopramid kann aller-dings den Hirnstamm angreifen und zu extrapyramidale Störungen aufweisen. Dies ist jedoch nur bei Vorschädigungen des extrapyramidalen Bereichs zu erwarten. Eine Kombination mit Antidepressiva sollte unbedingt vermieden werden. Im Gegensatz zu Metoclopramid hat Domperidon jedoch keine extrapyramidalen Nebenwirkungen. Das Hormon Prolaktin kann unter der Therapie ansteigen. Normali-siert sich jedoch wieder nach dem Absetzen von Domperidon.

Bei akuten Migräne-Notfällen können Analgetika wie Metamizol und Paracenatmol verabreicht werden. Eine Vielzahl von Schmerzursachen kann auch durch die Schmerzmittelgabe abgedeckt werde. Eine zu-sätzliche Infusionstherapie ist dabei sehr zu empfehlung.

Auswirkungen auf das Zentrales Nervensystem

„Wir wissen, dass Zellen in einem Gradienten von geladenen Teilchen Energie speichern.“ (Dahlem 2021) Bei einer Migräneattacke geben die Neuronen zu viel Energie ab, teilweise mehr, als bei einem epileptischen Anfall. Neurone, die diesen Prozess durchlaufen, stecken per Diffusion ihre Nachbarneu-ronen an. Das zentrale Nervensystem wird so langanhaltenden und hochfrequenten Spannungen aus-gesetzt. Wird es zu stark, zu intensiv und zu schnell aktiviert bzw. beeinflusst, kann zunächst eine Über-aktivierung und daraufhin eine Erschöpfung des Systems resultieren. Daraus entstehen neuronale Schä-den, diese setzen wiederum sekundäre Entzündungsstoffe frei. Es resultiert eine strukturelle Verände-rung des Nervensystems und eine Begünstigung von auftretenden Begleiterkrankungen. Durch einen erhöhten Glutamatspiegel kommt es zusätzlich zu einer ständigen Überaktivierung des Nervensystems. Dies könnte auch bei dem Auftreten anderer Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Im neurologi-schen Bereich können Epilepsie, einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz oder ein Schlaganfall die Folge einer Migräne sein. Auf der psychischen Ebene können Depressionen, Angst- und Panikerkran-kungen das Leben der Patienten stark beeinflussen.

Sonderformen

Neben dem typischen Verlauf der Migräne kann es auch zu Sonderformen der Kopfschmerzerkrankun-gen kommen. Die atypischen Symptome machen es allerdings schwieriger eine endgültige Diagnose zu stellen. Im Folgenden werden drei dieser abweichenden Formen genauer betrachtet.

Vestibuläre Migräne

Das klinische Bild der vestibulären Migräne äußert sich vor allem in Schwindelformen, die durch eine Störung des Vestibularorgans hervorgerufen werden. Betroffene Patienten berichten von Dreh-, Schwank- und Lageschwindel, begleitet von Schwierigkeiten beim Gehen und Aufrechtstehen. Bei ca. 75% der Fälle wird der Schwindel von einem starken Kopfschmerz begleitet. Zusätzlich kann häufig ein Nystagmus und eine Störung des Vestibulookulären Reflexes beobachtet werden. Eine solche Migräneattacke kann sowohl einige Sekunden bis Minuten andauern, als auch mehrere Stunden bis Tage. Weibliche Patienten sind bis zu 4-mal häufiger von dieser Sonderform der Migräne betroffen als männliche. Vor allem Patienten, die die Menopause erreicht haben, leiden speziell unter verstibulärer Migräne. Allerdings treten die Symptome oftmals erst einige Jahre nach Beginn der Menopause auf, was eine Diagnose erschwert. Bei der Pathophysiologie der vestibulären Migräne geht man sowohl von zentralen, als auch von peripheren verstibulären Störungen aus. So konnte man während einer Migräneattacke beispielsweise eine erhöhte Freisetzung an Neurotransmittern in den Affereinzien der verstibulären Kernen festestellen. Vor allem Serotonin und Noradrenalin spielen hierbei eine wichtige Rolle. Ob verstibuläre Migräne ein vererbbar Gendefekt ist, wird derzeit noch diskutiert. Recovery and contralateral downregulation of horizontal VOR after a sudden unilateral vestibular deficit (uzh.ch)

Ophathalmoplegische Migräne

Bei dieser seltenen Sonderform liegt eine Parese des Nervus oculomotorius, des N. trochlearis oder des Nervus abducense vor. Ein einseitiger sich wiederholender Kopfschmerz und eine Parese sind Anzei-chen diesen speziellen Migränetyps. Oftmals schwächen sich die Symptome bis zum sechsten Tag nach Beginn des Migräneanfalls ab. In der Regel ist ab dem 10. Tag eine vollständige Restitutio ad intergrum zu beobachten.

Retinale Migräne

Diese seltene Sonderform setzt den Kopfschmerz mit visuellen Vorgängen in Verbindung. Zu den Visuelle Phänomene können Blindheit, Flimmern oder Skotome während eines Anfalls auftreten. Ein solcher Migräneanfall entwickelt sich innerhalb von 5 Minuten und dauert ca. 5 bis 60 Minuten an. Kopfschmerzen können die Attacke begleiten, dies muss jedoch nicht zwingend der Fall sein. Auftreten-de Symptome eines solchen Anfalls sind beispielsweise Übelkeit, Photophobie, Schwindel etc.. Manche Patienten berichten über Halluzinationen und dem Sehen von Doppelbildern. 8. Migräne bei Ratten Durch eine meningeale Reizung und eine Aktivierung der trigeminalen Nerven kann ein migräneähnli-ches Verhalten bei Ratten herbeigeführt werden. Die Aktivierung des trigeminovaskulären Systems wird als Grundlage des Migränekopfschmerzes betrachtet. Im Experiment resultierte eine Ausschüttung von CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) zu einer vasodilatation der meningealen Gefäße bzw. zu einem Protein- Austritt in das Gewebe. Bei den Tieren konnte daraufhin eine Verhaltensänderung beobachtet werden. Die auftretenden Krankheitssymptome haben große Ähnlichkeit mit uns Menschen und bestä-tigten, dass Ratten meningeale Reize empfinden können. Das Martino und Perkins‘ Voice-records- Mo-dell war zu dieser Zeit die einzige Untersuchung, die basierend auf thermische und mechanische Hyper-sensibilität durchgeführt worden ist. Parameter wie beispielsweise das Putzen, das lokomotorische Ver-halten, (z.B Laufgeschwindigkeit, Messung der zurückgelegenen Strecke) Nahrungs -und Wasserauf-nahme wurden dabei beurteilt. Aufgrund der Verhaltensänderungen der kranken Tiere, kann ein besse-res Verständnis der Migräne erfolgen und so eine große Hilfe in der darauffolgenden Forschung der Erkrankung sein.

Migräne bei Ratten

Durch eine meningeale Reizung und eine Aktivierung der trigeminalen Nerven kann ein migräneähnli-ches Verhalten bei Ratten herbeigeführt werden. Die Aktivierung des trigeminovaskulären Systems wird als Grundlage des Migränekopfschmerzes betrachtet. Im Experiment resultierte eine Ausschüttung von CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) zu einer vasodilatation der meningealen Gefäße bzw. zu einem Protein- Austritt in das Gewebe. Bei den Tieren konnte daraufhin eine Verhaltensänderung beobachtet werden. Die auftretenden Krankheitssymptome haben große Ähnlichkeit mit uns Menschen und bestä-tigten, dass Ratten meningeale Reize empfinden können. Das Martino und Perkins‘ Voice-records- Mo-dell war zu dieser Zeit die einzige Untersuchung, die basierend auf thermische und mechanische Hyper-sensibilität durchgeführt worden ist. Parameter wie beispielsweise das Putzen, das lokomotorische Ver-halten, (z.B Laufgeschwindigkeit, Messung der zurückgelegenen Strecke) Nahrungs -und Wasserauf-nahme wurden dabei beurteilt. Aufgrund der Verhaltensänderungen der kranken Tiere, kann ein besse-res Verständnis der Migräne erfolgen und so eine große Hilfe in der darauffolgenden Forschung der Erkrankung sein.

Quellen

Literaturverzeichnis

BAUER, H.; MÄRKER-HERMANN, E. (2003): Therapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). Der Orthopäde 32: 1088-1094

CHEN, M.; FU, X.; LI, P; LU, J. (2022): Cortical spreading depression induces propagating activation of the thalamus ventral posteromedial nucleus in awake mice. The journal of Headache and Pain 23 DAHLEM, M. (2021): Bis zum kompletten Auslaufen er neuronalen Batterien. Amboss Blog EBERSBERGER, A. (2002): Pathophysiologie der Migräne. Der Anaesthesist 51: 661-667

FELBER, W.; FICKER, F. (1977): Metoclopramid – (Cerucal R) – Nebenwirkung als extrapyramidale Stö-rung bei Kombination mit einem Antidepressivum. Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie 29: 304-306

FISCHER, J.M.; LENNERT, J.K.; MESSLINGER, K. (2011): Neuropeptidwirkungen im trigeminalen System: Patho-physiologie und klinische Bedeutung bei der Migräne

HEGEMANN, S.; PALLA, A.; STRAUMANN, D. (2012): Vestibuläre Migräne. University Hospital Zurich, Switzerland

INT 1: https://www.kopfschmerzen.de/migraene/verlauf-migraene

INT 2: https://schmerzklinik.de/service-fuer-patienten/migraene-wissen/ursachen/

INT 3: https://schmerzklinik.de/wp-content/uploads/2010/08/Nature-Genetics-652.pdf

INT 4: https://flexikon.doccheck.com/de/Streudepolarisation

INT 5: https://flexikon.doccheck.com/de/Spezial:Artikel_Autoren/Flimmerskotom

INT 6: https://www.neurologe-grass.at/praxisschwerpunkte/kopfschmerz-migraene-2/

INT 7: https://flexikon.doccheck.com/de/Triptan

INT 9: https://flexikon.doccheck.com/de/Retinale%20Migräne

INT 10: https://www.kliniken-koeln.de/publish/Merheim_Neurologie_Kopfschmerz_Migraene.aspx?channel=Print

INT 11 https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/2450

LAUFFER, H.; RAZEGHI, S.; RENNER, C.; ÜBERALL, M.A.; WENZWL, D. (1999): Erstmanifestation eines ophthalmoplegischen Verlaufs bei bekannter kindlicher Migräne. Monatsschrift Kinderheilkunde 147: 100-103

TRIEBE, F. (2012): Verhaltensbiologische Untersuchungen in einem experimentellen Kopfschmerzmo-dell. Charité - Universitätsmedizin Berlin

WECKER,S. (2013): Die Bedeutung primärer und sekundärer trigeminaler Neurone für die Ausschüttung von Calcitonin Gene-Related Peptide in einem tierexperimentellen Migräne-Modell. Charité - Universi-tätsmedizin Berlin

WEICHSELBAUM, A. (2004): Die Rolle von Varianten des Kalzium-aktivierten Kaliumkanals KCNN3 bei sporadischer Migräne mit und ohne Aura: 1-9

Abbildungsverzeichnis

Abb 1: https://next.amboss.com/de/article/hi0crf?m=cpbaou

Abb 2: https://flexikon.doccheck.com/de/Migräne

Abb 3: https://www.leben-und-migraene.de/migraene/symptome

Alle Internetquellen zuletzt abgerufen am 6.5.2022 Alle Internetquellen zuletzt abgerufen am 4.5.2022